『設計』ってどんなイメージ?

『設計』という言葉を調べると

1 建造物の工事、機械の製造などに際し、対象物の構造・材料・製作法などの計画を図面に表すこと。「ビルを—する」

2 一般に、計画を立てること。また、その計画。「老後の生活を—する」

–デジタル大辞泉より

パッと思いつくのは1番の方かと思います。

機械設計、回路設計、システム設計みたいな工学的なものですね。

一方で他によく聞くものとしては、

人生設計、制度設計、組織設計、etc.

のような「物的なものじゃない概念」にも設計という言葉は使われています。

この記事では設計ってなんじゃらほい? というのを筆者の考えとして書こうと思います。

『設計』ってなに?

設計は「目的を達成するための機能と手段を定義する行為」

始めに筆者の考えから。

設計は「目的を達成するための機能と手段を定義する行為」

だと考えています。

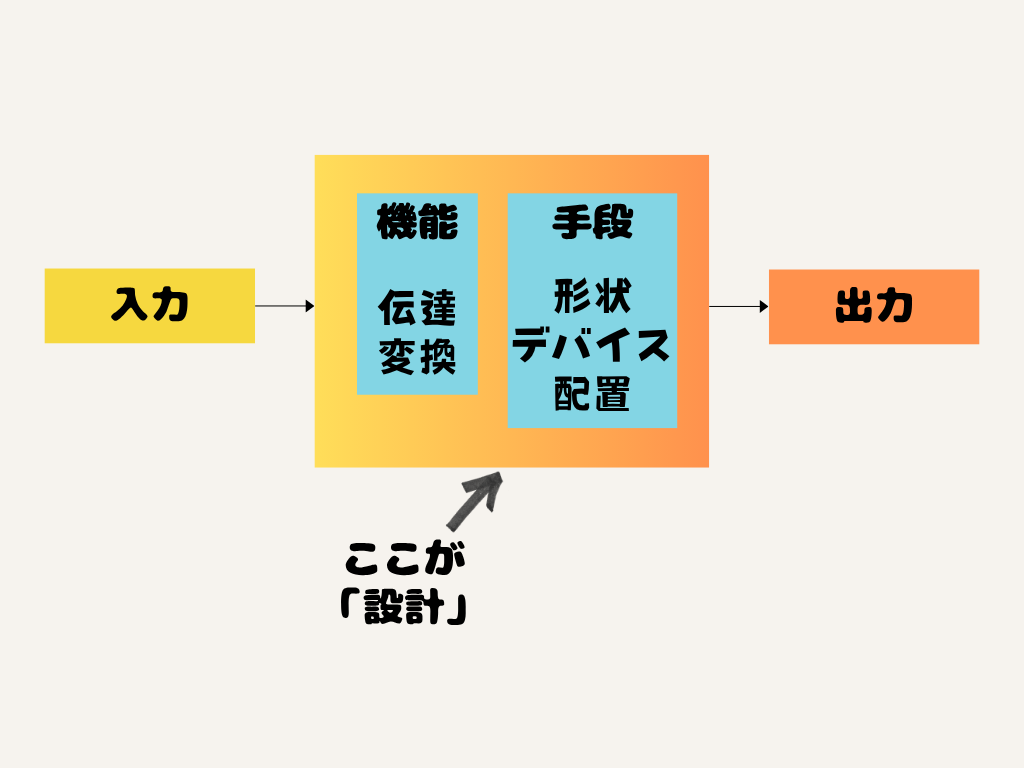

製品設計のようなものだとこんなイメージで

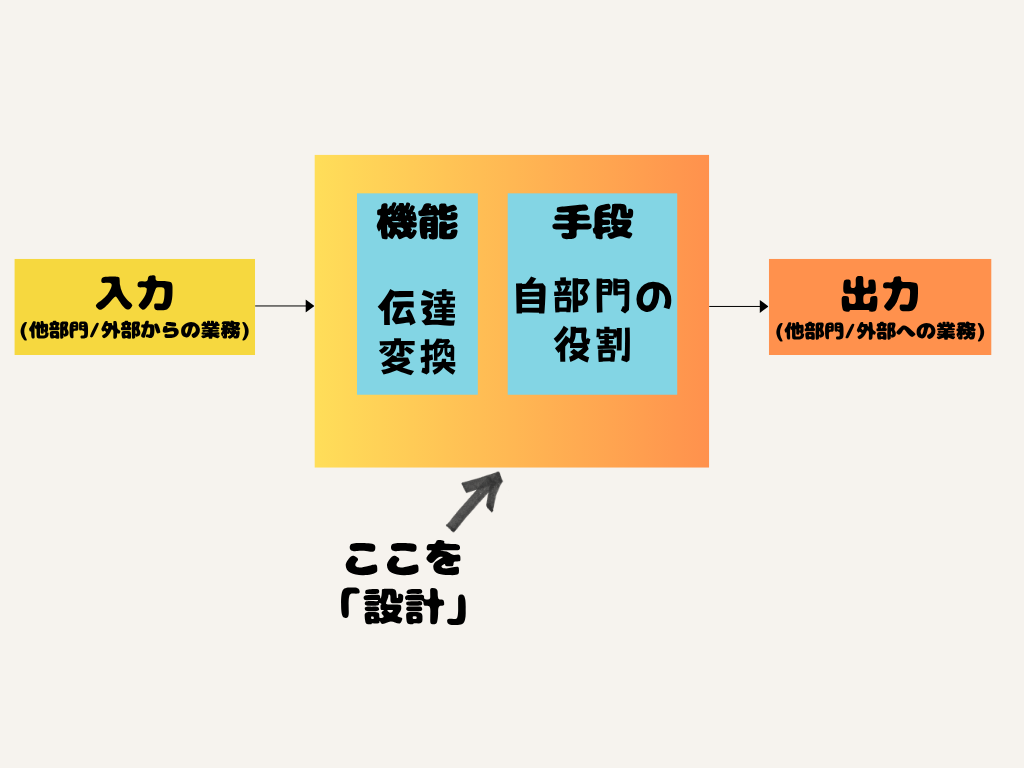

組織設計のようなものだとこんなイメージです

組織設計も本当に「設計」なのか? と感じるかもしれませんが、要求されたアウトプット(図の出力)に対して各関連部門や外部協力者を構造化し(図の入力)、業務の流れや社員の役割を定義することを考えると製品設計などと本質は近いと思っています。

『設計』するうえで大切にしたいこと

設計が目指すべきは「前提条件下における、入力⇔出力間の最適化」だと思っています。

そのために何よりも大切なことは「何をゴール(出力)とするか?」です!!

目的地が決まっていないと車で行くのか/電車で行くのか? どの道を通るか? そもそも行く必要があるのか?

などなど決まらないと思います。『設計』も同じです。

なので「ゴールの決定/共有」がなによりも大切なのですが・・・

これは「企画」なんですよね。製品企画・商品企画・事業企画・経営企画・etc.

経験上ですが、「ゴールの設定も設計の仕事だ」と言われることが多いです。。

役割を明確にするためにプロジェクトの進行や事業フローを構造化して見える化しておくこと、

これも大切なのですがその話はまた今度に。

まとめ

設計ってなんだか特別なスキルが必要に思えるかもしれませんが、本質は

- 目的を達成するための機能と手段を定義する行為

- 前提条件下における、入力⇔出力間の最適化

この2つだと思っています。

最適化や機能/手段の定義には各分野の専門知識が必要かもしれませんが、これらの構造をイメージしておくと設計場面において少し方向性が分かりやすくなって気が楽になるかもしれません。

ほな、また!

コメント